マンションで家庭菜園をしていると、趣味として楽しんでいるつもりでも、周囲の住民から「やめてほしい」と思われてしまうことがあります。

集合住宅は壁一枚で隣人とつながっており、ベランダや共用部分の使い方が直接ほかの生活に影響しやすい環境です。そのため、土や肥料の臭い、虫の発生、排水口の詰まりなど、ちょっとしたことがトラブルの原因になりやすいのです。

この記事では、マンションで家庭菜園をやめてほしいと言われる理由を具体的に整理し、周囲との関係を壊さずに続けるための対策について分かりやすく解説します。快適な暮らしを守りながら安心して家庭菜園を楽しみたい方に役立つ内容です。

- マンションで家庭菜園がやめてほしいと言われる主な理由

- 虫や肥料の臭いなど具体的なトラブル事例

- トラブルを避けるためにできる家庭菜園の対策

- 管理規約や近隣住民への配慮の重要性

マンションで家庭菜園をやめてほしい理由

集合住宅であるマンションでは、ひとりの行動が周囲に直接影響しやすい環境にあります。家庭菜園自体は趣味や節約につながる楽しい取り組みですが、ベランダや共用部分で行うと、思わぬトラブルの原因となることがあります。

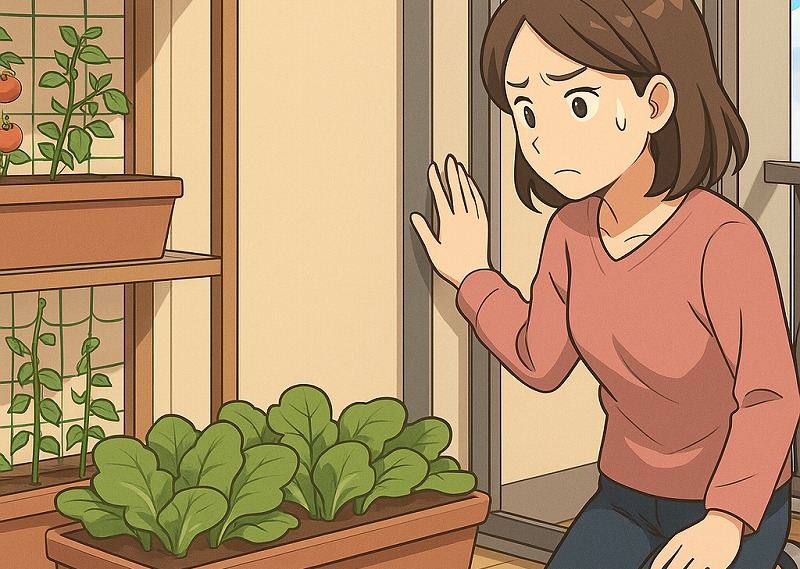

虫が発生しやすく近隣に迷惑

家庭菜園で野菜や果物を育てると、葉や実の香りや湿気に誘われて虫が集まりやすくなります。特にアブラムシやハエは一度発生すると繁殖のスピードが速く、プランターの周囲だけでなく、風や人の出入りによって隣や上下の住戸にも広がってしまうことがあります。

小さな虫でも大量に発生すると、洗濯物に付着したり室内に入り込んだりして、生活そのものに影響を与えることになります。

また、夏場は湿気が増えるため、鉢の裏や排水口のまわりがゴキブリやナメクジの隠れ場所になりやすい点も大きな問題です。こうした害虫は不快なだけでなく、衛生面でも悪影響を及ぼす可能性があります。

特に虫が苦手な人にとっては、ベランダに出るのもストレスになり、日常生活の快適さを大きく損なうことになります。

このように、虫の発生は自分だけの問題では済まず、近隣住民に迷惑をかけてしまう原因となります。その結果、「家庭菜園をやめてほしい」と苦情を言われるケースも少なくありません。

家庭菜園を続けたい場合は、虫が発生しにくい環境づくりや定期的な手入れを行い、周囲への配慮を忘れないことが大切です。

肥料の臭いが生活に悪影響

家庭菜園では肥料が欠かせませんが、特に動物由来の有機肥料は強い臭いを発することがあり、これがマンションでは大きな問題になります。魚粉や鶏糞を原料とした肥料は、ほんの少し使っただけでも独特の臭いが広がりやすく、風に乗って隣や上の階に届いてしまうことがあります。

その結果、ベランダで干した洗濯物に臭いが移ったり、窓を開けている部屋に臭気が入り込んだりするケースも少なくありません。

臭いに敏感な人にとっては、わずかな匂いでも強い不快感につながり、気分が悪くなったり頭痛を感じたりすることもあります。また、せっかくの天気でも「洗濯物を外に干せない」といった生活上の不満が生じ、家庭菜園をしていない住民の生活にも影響が及んでしまいます。

さらに、肥料のにおいはコバエやゴキブリを呼び寄せる原因にもなり、害虫問題に発展する恐れもあります。

このように肥料の臭いは、家庭菜園を楽しむ本人だけでなく、周囲の人々の暮らしに直接影響を与える要因です。快適な住環境を守るためには、においが少ない肥料を選んだり、使用量を抑えたりする工夫が欠かせません。

ベランダにごみや土が飛散する

ベランダで家庭菜園をしていると、鉢からこぼれた土や枯れた葉、細かな枝などが風に舞い上がり、周囲に飛び散ることがあります。マンションの構造上、ベランダは上下や隣室とつながっていることが多いため、自分のスペースだけで完結せず、他の住戸にまで影響が及びやすいのが特徴です。

例えば、干していた洗濯物に土がついてしまったり、隣のベランダに落ち葉が入り込み掃除の手間を増やしてしまうことがあります。小さなゴミでも積み重なるとストレスになり、「不衛生だ」「迷惑だ」と感じる人が出てきます。こうしたトラブルは、家庭菜園をしている本人が気づかないまま広がっていくのが厄介な点です。

特に高層階では強風が吹き込みやすく、思った以上に遠くまで土や葉が運ばれてしまいます。場合によっては下の階のベランダや室内にまで入り込み、住民同士の関係悪化につながることもあります。快適に家庭菜園を続けたいなら、鉢の下に受け皿を置いたり、枯葉をこまめに片づけたりするなど、飛散を防ぐ工夫が欠かせません。

排水溝が詰まることでトラブル

ベランダで家庭菜園を行うと、鉢の底から流れ出た細かな土や肥料のかけら、落ちた葉っぱなどが少しずつ排水溝に溜まっていきます。最初は気づきにくいものの、長く放置すると水の通り道が狭まり、雨が降ったときや水やりのあとに水があふれやすくなります。

水はけが悪くなるとベランダの床がいつも湿った状態になり、カビやコケが生えたり、コバエや蚊といった虫が増える原因になってしまいます。

さらに深刻なのは、排水不良によって水が下の階に漏れるケースです。ベランダの隙間から水が落ちて洗濯物を濡らしたり、床や壁を汚したりすれば、被害を受けた住民から強い苦情を受けることになりかねません。

場合によっては修繕費の負担を求められることもあり、金銭的なトラブルに発展する可能性もあります。

また、溜まったごみを片付けずにいると「掃除を怠っている」と見られ、近隣から不信感を持たれることもあります。小さな詰まりでも放置すれば大きな問題に発展するため、こまめに排水口を点検し、土や葉を取り除く習慣をつけることが大切です。

マンションで快適に家庭菜園を続けるには、排水溝を常にきれいに保つ意識が欠かせません。

非常時に避難経路をふさぐ危険

マンションのベランダは、見た目には自分だけの空間のように思えますが、実際には非常時の避難経路としての役割を持っています。火災や地震が起きた際、住民が隣の部屋へ移動して避難するための通路になることもあるのです。

ところが、大きなプランターをいくつも並べたり、棚やネットを設置したりすると、通行の妨げになりやすくなります。特に夜間や煙が充満した状況では、視界が悪く、ちょっとした鉢や柵がつまずきの原因となり、避難の遅れに直結してしまう危険性があります。

また、狭いベランダでプランターを床に直置きすると、逃げ道の幅が極端に狭くなることもあります。通れない状況を作り出してしまえば、自分だけでなく他の住民の命をも危険にさらすことになりかねません。

こうしたリスクを防ぐために、マンションによっては管理規約で「ベランダに物を置かないこと」と定めている場合があります。

家庭菜園を楽しみたいのであれば、避難経路をしっかり確保し、鉢や道具を最小限にする工夫が欠かせません。日常の便利さや趣味よりも、非常時の安全を優先する意識を持つことが、安心できる暮らしにつながります。

マンションで家庭菜園をやめてほしいと言われないための対策

集合住宅では、ベランダや共用部分の使い方ひとつで周囲に迷惑をかけてしまう可能性があります。そのため、家庭菜園を楽しむのであれば、近隣とのトラブルを未然に防ぐ工夫が欠かせません。

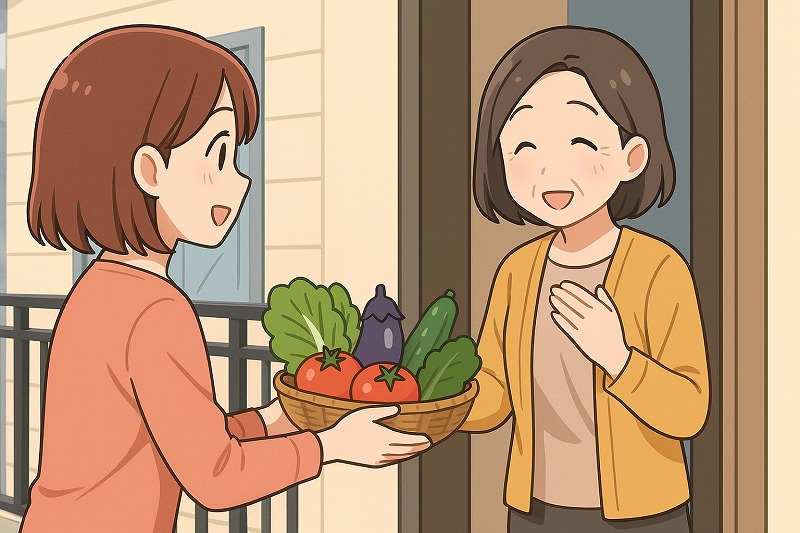

近隣住民に事前に許可を取る

マンションで家庭菜園を始める際は、自分だけの判断で進めるよりも、あらかじめ近隣住民へ相談することが大切です。集合住宅ではベランダが隣接しているため、土や水が流れたり、肥料の匂いが広がったりする可能性があり、思わぬ迷惑をかけてしまうことがあります。

「虫が苦手」「洗濯物に匂いがつくのが心配」といった声を事前に知ることができれば、トラブルを避ける工夫がしやすくなります。

また、相談の場を持つことで「勝手に始められた」と不快に思われにくくなり、安心感を与える効果もあります。例えば、どんな野菜を育てる予定なのか、肥料の種類をどう工夫するのか、虫対策はどのように行うのかを簡潔に伝えると理解を得やすいでしょう。

さらに、相談を通じて「ここまでなら大丈夫」「この点は注意してほしい」といった具体的な意見を聞けることもあります。こうした意見を取り入れることで、近隣と良好な関係を保ちながら家庭菜園を楽しむことができます。

たった一言の事前確認が、後々の信頼関係を築くうえで大きな効果を発揮します。

においが少ない肥料を選ぶ工夫

マンションの家庭菜園でトラブルになりやすいのが肥料のにおいです。特に魚粉や鶏糞を使った肥料は独特の臭気があり、少量でも風に乗って広がりやすく、近隣から「やめてほしい」と言われる原因になってしまいます。

そこで重要なのが、できるだけにおいを抑えた肥料を選ぶ工夫です。

市販されている肥料の中には、無臭タイプやにおいを軽減した商品があり、ベランダでの使用に適しています。

たとえば、発酵処理がされている有機肥料や、粒状に加工されたペレットタイプは臭いが少なく扱いやすいものとして知られています。

また、液体肥料もにおいが比較的弱く、必要な量だけ薄めて使えるため便利です。

肥料の選び方だけでなく、使い方にも注意が必要です。土の表面にまくだけでは臭いが広がりやすいため、軽く土に混ぜ込むと拡散を防ぐことができます。さらに、一度に多く与えすぎず、必要な分をこまめに与えることでにおいの発生を最小限に抑えられます。

虫対策には安全な忌避剤を使う

マンションで家庭菜園を続けるうえで虫の発生は避けにくい問題です。放置すると植物が弱るだけでなく、隣の部屋にまで虫が広がり、迷惑をかけてしまうこともあります。そのため、体や環境にやさしい忌避剤を取り入れることが効果的です。

安全性の高いものとしては、木酢液やハーブ由来のスプレー、重曹を薄めた水などが知られています。これらは人体やペットに害が少なく、定期的にまくだけで虫が寄りつきにくい環境を作れます。特にミントやレモングラスの香りを含んだ製品は、虫を遠ざけながら爽やかな匂いが広がるため、ベランダでも使いやすいでしょう。

ただし、使う量や場所を誤ると効果が薄れることがあります。プランターの周囲や網戸、鉢の底など虫が集まりやすいポイントを意識して散布すると効果が長持ちします。さらに、強い化学成分を含む薬剤はにおいや刺激が残りやすいため、必ず成分表示を確認し、安心して使えるものを選ぶことが大切です。

排水口や清掃を徹底して管理

マンションのベランダで家庭菜園をすると、土や枯れ葉が少しずつ排水口に流れ込みます。排水口が詰まると雨水や水やりの水が溜まり、床が湿ったままになることがあります。

この状態が続くとカビが発生しやすくなり、コバエや蚊といった虫の温床にもなってしまいます。さらに水があふれて下の階に漏れると、住民同士の大きなトラブルにつながる恐れがあります。

こうした問題を防ぐためには、定期的な清掃が欠かせません。まず、排水口にフィルターやネットを取り付ければ、大きなゴミや土が流れ込みにくくなります。

加えて、雨のあとはベランダ全体を見渡し、溜まった枯れ葉や泥を早めに取り除く習慣をつけると安心です。水やりの直後に軽く確認するだけでも効果があります。

ベランダを清潔に保つことは、自分の家庭菜園を快適に続けるためだけでなく、周囲に余計な迷惑をかけないためにも重要です。小まめな管理を心がけることで、安心して家庭菜園を楽しむことができる環境を維持できます。

室内栽培やシェア畑を活用する

マンションのベランダでは、どうしても虫の発生や水漏れ、においの問題などで近隣から注意を受けることがあります。そのようなリスクを避けたい場合には、ベランダにこだわらず、室内栽培やシェア畑を利用する方法があります。

室内栽培では、太陽光が十分に入らなくても育てられるようにLEDライトや水耕栽培キットが販売されています。

これらを使えば、虫や雨風の影響を受けずにバジルやパセリなどのハーブ類、ミニトマトや葉物野菜を育てることができます。机やキッチンの片隅に置けるコンパクトなサイズの商品も多く、少しのスペースで家庭菜園を楽しめるのが大きな魅力です。

一方で、もっと本格的に野菜を育てたい人にはシェア畑がおすすめです。あらかじめ区画を借りて使えるため、土いじりを存分に楽しめるだけでなく、収穫量も室内栽培より多くなります。また、管理が行き届いた畑が多いので、水道や道具がそろっていて始めやすいのも特徴です。

このように、ベランダ以外の選択肢を活用することで、マンションの住環境に影響を与えずに安心して家庭菜園を続けられます。暮らしのスタイルや目的に合わせて、室内栽培とシェア畑を使い分けると良いでしょう。

管理会社や規約を確認して対応

マンションで家庭菜園を始める際は、まず「規約に反していないか」を確認することが欠かせません。多くのマンションではベランダを完全な専有スペースではなく「共用部分」として扱っており、個人の判断だけで自由に使えるわけではないのです。

規約には、プランターの数や大きさ、設置できる場所、避難通路の確保などについて細かく定められていることがあります。これらを確認せずに家庭菜園を始めてしまうと、「規約違反」として撤去を命じられるケースも実際にあります。

さらに、実際にトラブルが発生したときに重要になるのが管理会社の存在です。たとえば「ベランダから水が流れてきて困る」「虫が多くなっている」といった苦情が出た場合、当事者同士で直接話し合うと感情的になり、解決が難しくなることがあります。

そうした場面では、管理会社に相談することで中立的な立場から間に入ってもらえ、冷静に対応してもらえる可能性が高まります。

家庭菜園を長く楽しみたいなら、「規約を確認する → 不明点は管理会社に相談する」という流れを最初に押さえておくことが大切です。こうしてルールを守りながら進めることで、近隣とのトラブルを未然に防ぎ、安心して野菜やハーブを育てる環境を整えることができます。

マンションで家庭菜園をやめてほしいと言われないために

マンションで家庭菜園を楽しむことは、暮らしに彩りを与える素敵な趣味です。しかし一方で、虫の発生や肥料の臭い、土の飛散や排水トラブルなど、思いがけない迷惑を近隣に与えてしまう可能性があります。

とくに集合住宅はスペースを共有して暮らす環境のため、自分にとっては小さなことでも、周囲にとっては大きな不快感やストレスにつながりやすいものです。その結果「やめてほしい」と言われてしまうケースは少なくありません。

だからこそ、家庭菜園を継続したい方は、肥料の選び方を工夫したり、虫対策を徹底したり、こまめな清掃や排水口の管理を心がけることが重要です。さらに、事前に近隣住民へひと声かけたり、管理会社の規約を確認するなど、トラブルを防ぐための姿勢も信頼を築く大切な要素です。

マンションで気持ちよく暮らしながら家庭菜園を楽しむために、今一度ご自身の環境を見直してみませんか。小さな配慮の積み重ねが、安心して趣味を続けられる一番の近道になります。